東京酒蔵案内。澤乃井の小澤酒造と青梅のレトロ街道さんぽ

突然ですが、皆さん。日本酒は好きですか?

今、海外では空前のSAKEブームが到来しているのだとか。酒類の輸出量も年々右肩上がりで、中でも最も多い割合を占めているのが清酒、つまり日本酒。

そんなふうに海外からも注目されている日本酒だけど、純米酒とか、純米吟醸とか、大吟醸とか呼び方がいっぱいあって、日本人でも正直難しいかも……?

種類や特徴を覚えた上で、カッコよく「純米大吟醸」って注文してみたい!

というわけで調べてみると、東京にも酒造は9蔵あり、個人で酒蔵見学できるところもいくつか発見(しかも試飲つき!)。

せっかくなので、周辺の観光を兼ねて日帰り旅行に出かけてきました。

青梅の小澤酒造へ……と思ったらトラブル発生

ええと、まず最初に謝りたいことがあります。

酒 造 の 場 所 を 間 違 え ま し た ー ! ! ! ! !

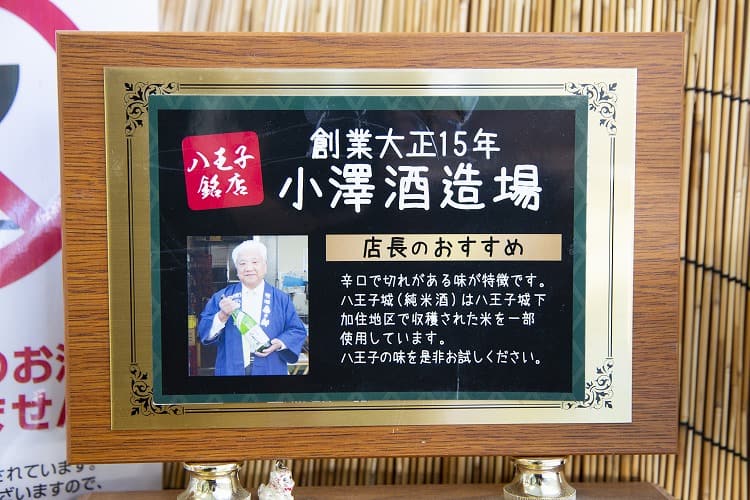

我々が目指していたのは「小澤酒造」で、こちらがほぼ同じ名前の「小澤酒造場」。

なんとなく東京の西方面っていうイメージでいたら、青梅を目指すはずが西八王子に来ていたのです。西八王子からバスに乗ったので、そういうもんなのかと思ってた!

意気揚々と「酒蔵見学に来ました!」って扉を開けたら、「うちではやってないよ」と言われてしまいました。

聞くと、青梅の「小澤酒造」とは親戚関係にあるらしく、こちらは大正15年創業。

「桑乃都」というお酒が看板だそうで、せっかくなので購入することに。

ちなみに、こちらでの見学は残念ながら受け付けていないとのこと。これまでも間違えて見学予約の電話がきたり、足を運んでしまう人もいたらしいので、みなさんも気をつけてくださいね〜!

小澤酒造場

住所:東京都八王子市八木町2-15

電話番号:042-624-1201

営業時間:8:30~17:00

定休日:土・日・祝日(土曜は営業している日もあり)

今後こそ青梅の小澤酒造へ

はい、というわけで、電車に揺られ1時間ほどかけてやってきました、青梅線沢井駅。

無人駅かつ切符の販売機もないようで、「乗車駅証明書発行機」が設置してありました。下車時に運賃を支払うシステムらしい。(Suicaなどには対応していたのでご安心を)

駅を出ると看板が。坂を下っていきます。

小澤酒造に到着!

東京の一番西にある酒造で、1702(元禄15)年創業。日本史でいうと、赤穂浪士の討ち入りがあった年ですね。この地に根を下ろし300年以上続いているわけで、歴史を見つめてきたと思うと感慨深い。

こちらの向かって左側にある階段を下っていき……

こちらが酒蔵見学の受付です。

どんなお酒を作っているのか、蔵はどんな風になっているのか。気になるのでさっそく行ってみましょう!

酒蔵見学へ!

小澤酒造の主力商品「澤乃井」。

かつてあった沢井村という地名に由来し、トレードマークのカニは、水のきれいな場所に棲むサワガニからきています。日本酒は仕込み水に左右されるので、サワガニが棲むほど水のきれいな場所でうまい日本酒が作られている、ということを表現しているわけです。

酒蔵の外にかかっている「杉玉」は、新酒ができた合図として取り付けられ、年に一度、交換されています。杉の穂先で作られているため、最初は緑色で、徐々に茶色へと変化してくとのこと。

新酒の出る時期は酒造によって多少のずれはありますが、ここでは10月下旬が新酒の時期。なぜ杉なのかというと、酒の神様として信仰されている、奈良の大神神社の御神木が杉であるところからきているそう。

お酒はもともと、お神酒として神様にお供えされるために造られていたので、蔵の入り口には神棚があります。

挨拶してから蔵へ、いざ!

蔵の扉を開けると、ふわっと香るお酒の匂い。

創業時には建っていたという「元禄蔵」は、補修などはされているものの、梁や柱は当時のまま。建築物としても貴重……!

他にも「明治蔵」、「平成蔵」と、建てられた時代の名がつけられた蔵があります。

土蔵造り、屋根も二重構造で外気温に左右されにくく、冬は6℃弱くらい、夏は25℃くらいを保ち、緩やかな温度変化なので酒の貯蔵に適しているのだとか。

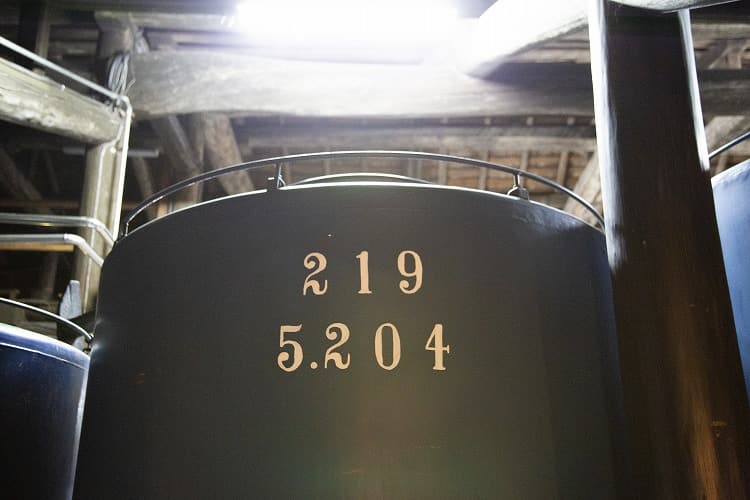

中にはタンクがずらりと並んでいます。

ここは貯蔵蔵(ちょぞうぐら)として使われ、瓶詰めされる前、出荷待ちの状態。

数字が書いてありますが、上はタンク番号、下はリッター数が記載されています。リッター数はすべてのタンクで数字が異なっていました。気になったので理由を聞いてみると、「特注しているのでまったく同じサイズにはならない」とのこと。

この写真でいうと、5,204リットル。一升瓶で約2,890本分とれる計算になります。

奥へ進むと、大きな木桶が。

日本酒は現在、金属製のタンクで造られていますが、木桶仕込みが約50年ぶりに復活。敷地内にあった樹齢数百年の杉の木が朽ちそうになり、伐採することになったので、日本酒を仕込む木桶にしたものです。

こちらは生もと造りという方法で、空気中の微生物の力で時間をかけて製造されます。木桶仕込みはすごく手間がかかりますが、日本酒づくりの「いろは」をもう一度学ぼうというコンセプトから、「木桶仕込 彩は(いろは)」という名がつけられました。

年に醸造できる量は少なく、主に地元の酒店にしか出回らないレア酒!

さらに奥へ進むと、米の標本が。

家庭で食べられるコシヒカリ玄米と、酒造りに使われる山田錦の玄米を比べてみると、粒の大きさが一回り違うことがわかります。山田錦の方が大きいんですね。

酒米は食用よりも深く削るため、大きい粒が望ましいとのこと。米は場所によって成分が変わり、中心にでんぷん質、外へ向かってタンパク質や脂肪が含まれています。

外側を削り、残った割合(精米歩合)と、醸造アルコールを添加しているかどうかによってお酒の呼び方が代わります。

表を作ってみました。

アルコール添加なし、米と米麹のみで造られている場合は「純米酒」と呼び、外側を削って残る割合が60%以下だと「特別純米酒」「純米吟醸酒」、50%以下だと「純米大吟醸酒」。

醸造用アルコールを添加する場合、精米歩合70%以下で「本醸造酒」と呼び、60%以下で「特別本醸造酒」または「吟醸酒」、50%以下だと「大吟醸酒」となります。醸造用アルコールを10%以上添加していると、「普通酒」に。

削る割合が大きいだけ、酵母が必死になるのでフルーティーな味わいに。また、贅沢に造っているので高価になります。とはいえ、精米歩合が小さいのが正義というわけではなく、お酒を選ぶ基準の一つと考えてもらえればとのことでした。

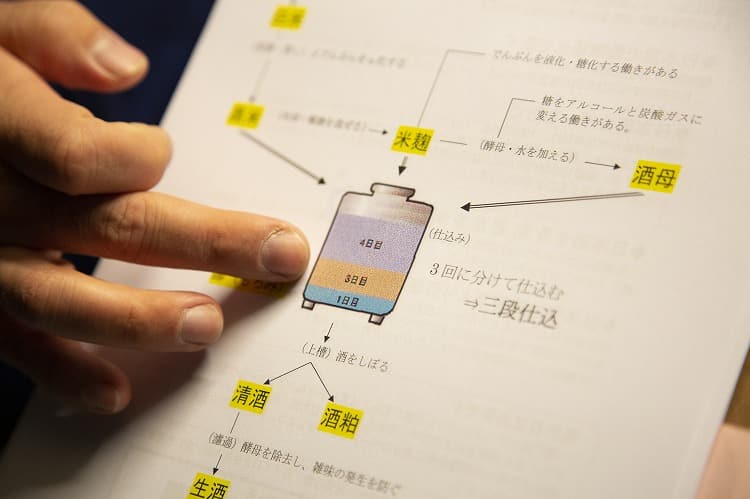

こうして削られた米は、

①…蒸して冷却し、種麹を混ぜる

②…①でできた米麹に、酵母と水を加える

③…②でできた酒母に蒸米・米麹を3回に分けて仕込む(三段仕込み)

の過程を経て発酵しもろみとなり、酒を絞ると清酒と酒粕に分けられます。清酒をろ過して酵母を除去し、火入れすることで市販できる清酒が完成します。

ワインは酵母で発酵していますが、日本酒は麹と酵母の二種類の発酵でできているんですね〜。

ちなみに、三段仕込みにしているのは、急な環境の変化では微生物が活性化しないため、徐々に馴らしていく必要があるからだそう。

ここがもろみを絞る部屋。

200枚くらいの袋が連なっていて、空気の圧力がかけられると“おしくらまんじゅう”状態となり、清酒が絞り取られる仕組み。

こうして水分が抜け落ち、残ったのが酒粕。酒粕が板状になっているのは、こういう造り方がされているからなんですね! 知らんかった〜!

蔵の中で瓶ごと熟成させる「蔵守」という古酒も。全国でも70店舗程度にしか出回らないそうで、アイスやチーズに合うとのこと!

さて、続いては外へ。

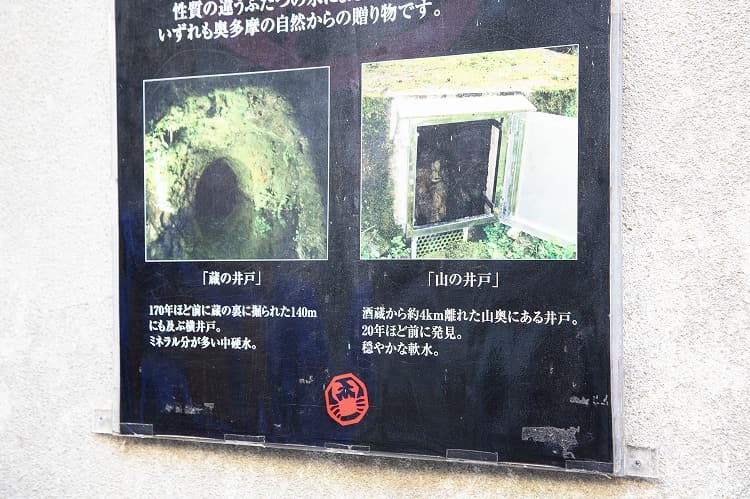

「小澤酒造」では二つの井戸から水を引いています。

山奥の「山の井戸」と、蔵の裏に掘られた「蔵の井戸」。「山の井戸」には軟水、「蔵の井戸」には中硬水が湧き出ていて、性質の違う2つの水により、幅広い種類のお酒を造っています。

山を横に進むように掘られた「蔵の井戸」は、内部を見学できます。

山の岩盤を通って湧き出る水を仕込み水として使用している。

ここまでくると水を見るだけでもパブロフの犬みたいにヨダレが出てきそう。早く日本酒を飲ませてくれー!!! っていう気分。

酒蔵の入り口近くの「酒々小屋」に戻ってきました。

その時期おすすめの銘柄を一杯試飲できます。

このときは「吟醸 新しぼり」。酒米を55%まで精米し、低温でじっくり発酵させた「吟醸造り」の新酒。

米を45%も削ったのかー! 見学した後だと、知識が入っているのでおいしさの意味が理解できる〜!!

品の良い香りと、米の旨味がふわりと舞うお酒でした。

利き酒や食事も楽しめる

敷地内には「澤乃井きき酒処」や、軽食・売店コーナーを併設した「清流ガーデン 澤乃井園」などがあり、お酒と食事を楽しめます。

「本日の唎酒リスト」が用意されていました。一杯200〜500円で、おちょこ付き。

おかわりの場合は、おちょこを再利用すれば100円引きになる仕組みです。

リストの一番上にあった「凰」(500円)と、見学中に気になった「木桶仕込 彩は」(200円)を注文してみました。

写真右の「凰」は、最高の酒米と呼ばれる山田錦(特A)を35%まで削った大吟醸酒。

某百貨店のウェブショップにもオンリストされていました。爽やかな風味が立ち上がり、上品な甘みの余韻が長引きます。

写真左、「木桶仕込 彩は」の精米歩合は65%。木の風味を醸していて、ふくらみのある味わいでした。

こんな感じで持ち帰ることができます。

せっかくなので軽食も注文。

手前から時計回りに、「ゆば入りうどん」(650円)、「ゆば入りそば」(650円)、「味噌こんにゃく」(300円)、「しそ味噌とうふ」(400円)。

湯葉や豆腐はこちらで作られているもので、しっかりめの食感でした。田舎で食べたご飯みたいな、素朴な味わいがいい。

売店で酒粕を発見! 今だと、この平べったい形状の理由がわかる!!!

酒粕で作ったプリンがあったり、水がきれいなのでわさび漬けがあったり。もちろん自宅用のお酒も購入できます。

本当はもっと唎酒をしたかったけど、次の予定があるので断念。自宅用にお酒を3本買って帰りました。

仕込み水があったので酔い冷ましに飲んでみたら、冷たくておいしい〜。

「山の井戸」から引いている軟水だそうで、確かに飲み慣れている味でした。

電車の時間が迫っていたので久々にダッシュしたんですが、帰りが坂道でめちゃくちゃキツかったです(電車は1時間に1〜2本)。お酒を飲みすぎると足元ふらついて帰れなくなるかもしれないので注意。あと電車の時間はあらかじめ調べておこう!

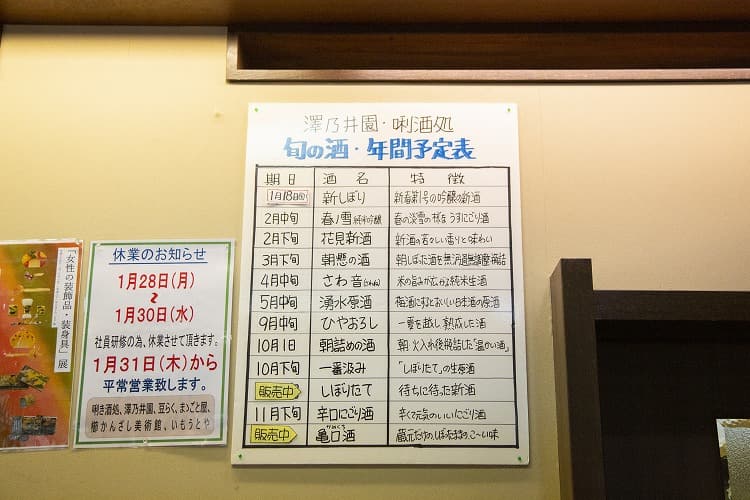

お酒がリリースされるタイミングが書かれた年間予定表を見て、時期を狙い再訪しようと心に誓いました。

小澤酒造(澤乃井園)

住所:東京都青梅市沢井2-770

電話番号:0428-78-8210

営業時間:10:00~17:00

定休日:月(祝日の場合は翌火曜)

酒造見学の参加費は無料。11:00、13:00、14:00、15:00の全4回開催。

空きがあれば予約なしでも参加できるが、予約推奨。

青梅のレトロ街道へ

沢井駅から数駅離れた青梅駅にやってきました!

「昭和の街」がテーマで、ホームから改札までの連絡通路には、映画看板の絵が。

今回は、いずれも昭和をテーマにした「青梅赤塚不二夫会館」「昭和レトロ商品博物館」「昭和幻燈館」の3館をめぐります。

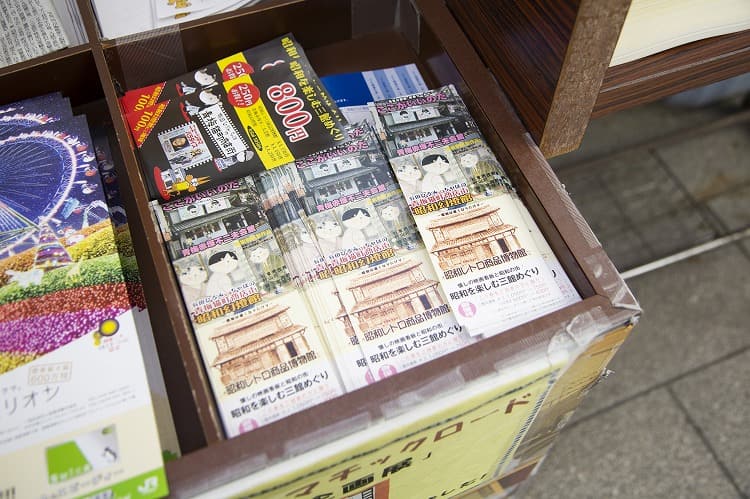

改札の外に割引チケットがあったので、ゲットゲット!

貴重な漫画資料も揃う「青梅赤塚不二夫会館」

まずは三館めぐりチケットを購入するために「青梅赤塚不二夫会館」へ。

かつて外科医院だった建物を利用し、2003年に開館しました。

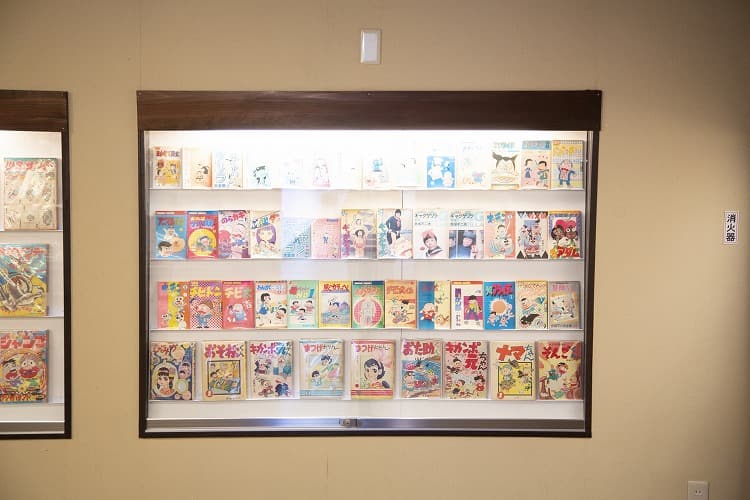

実物大(?)のパパがいる部屋は、かつて赤塚不二夫や手塚治虫、藤子不二雄らが暮らした「トキワ壮」を再現したもの。

漫画原稿やコミック、グッズなど、貴重な展示品が並びます。じっくり見ていると、時が経つのを忘れてしまいそうに。おそ松くんの顔ハメや、ここ限定のプリクラなども要チェックです。

青梅赤塚不二夫会館

住所:東京都青梅市住江町66

電話番号:0428-20-0355

営業時間:10:00~17:00

定休日:月(祝日の場合は翌平日)

入館料:大人450円、子供250円。3館めぐり大人800円、子供450円

懐かしのアイテムがずらり「昭和レトロ商品博物館」

お隣の「昭和レトロ博物館」へ。

1999年、「昭和B級文化研究家」である串間努さんが長年かけて収集したアイテムを中心にオープン。

昭和という時代に「消費」されてきた商品が詰まった博物館です。お菓子や飲料、薬、文具、雑貨など、懐かしのパッケージが集まります。

昔使ってたけど、そういえば今は見なくなったな……というパッケージの宝庫でした。

昭和レトロ商品博物館

住所:東京都青梅市住江町65

電話番号:0428-20-0355(青梅赤塚不二夫会館)

営業時間:10:00~17:00

定休日:月(祝日の場合は翌平日)

入館料:大人350円、子供200円

ジオラマに没入できる「昭和幻燈館」

「青梅赤塚不二夫会館」の斜め向かいにあるのが、「昭和幻燈館」。

墨絵作家の有田ひろみさん、ゆいぐるみ作家のちゃぼさん、母娘のユニット「Q工房」による作品を展示しています。

昭和の街並みを再現したジオラマ。

猫の街。目線の高さを合わせると、自分のその世界にいるみたいに没入できます。

懐かしの琺瑯看板を猫のイラストで再現。

猫と昭和レトロの掛け合わせがたまりません。

昭和幻燈館

住所:東京都青梅市住江町9

電話番号:0428-20-0355(青梅赤塚不二夫会館)

営業時間:10:00~17:00

定休日:月(祝日の場合は翌平日)

入館料:大人250円、子供150円

青梅は日帰り旅行にちょうどいい規模感の街でした

青梅エリアは、都内から電車で1〜2時間ほど。適度な距離があるので日帰り観光を楽しめるし、1日でまわるにはちょうどいい規模感です。

これまで青梅街道には映画看板が並び、「シネマチックロード」と呼ばれていましたが、2019年3月3日からは「猫の街」として生まれ変わります。青梅周辺で創作活動を行うアーティストも参加し、猫をモチーフにした絵画や彫刻、グッズなどを制作して商店街の各店に飾る予定。

猫の街・青梅も楽しみです!

文=栗本千尋

写真=クロダミサト

[button style=’blue’ url=’https://www.expedia.co.jp/Tokyo-Hotels.d179900.Travel-Guide-Hotels’ icon=’entypo-home’ fullwidth=’true’]東京のホテルを探す[/button][button style=’blue’ url=’https://www.expedia.co.jp/Cheap-Flights-To-Tokyo.d179900.Travel-Guide-Flights’ icon=’entypo-flight’ fullwidth=’true’]東京への航空券を探す[/button][button style=’blue’ url=’https://www.expedia.co.jp/Tokyo.d179900.Travel’ icon=’entypo-info-circled’ fullwidth=’true’]東京旅行・ツアーを検索[/button]

ドコイク?に関するその他の記事

GWにおすすめの旅行先をご紹介!それぞれのおすすめのスポットやホテルをご紹介します。詳細はそれぞれのバナーをクリック!

次の旅先はお決まりですか ? 食や自然、芸術など、日本の魅力を満喫できる国内のおすすめの旅行先を 5 つご紹介します。

初めまして。酒と旅行がメインのブログを書いているcongiro(コンヒーロ)と申します。 普段から日本各地を旅しては、地元の方々が飲んでいる日常系の日本酒を好んで買って楽しんでいます。 特に好きなのは、その土地の日常酒を、その土地の方たちがいる酒場で飲むことですね。「誰かの日常は、私の非日常」。それを念頭に、いつも楽しく旅をしています。...

お世話になっております。会社員兼業ライターの赤祖父と申します。6歳男子、2歳女子の2児の父親でもあります。 前回に引き続き、今回も「息子に興味のあることを聞いてプランを組み立てる、親子ふたり旅」へ行ってきましたので、その内容をご紹介します。旅の終わりには、こちらも前回と同じく、思い出を絵に描いてもらいました。未就学児と旅をする上でおすすめの“鉄道体験”についても触れています。 「雪が見たい」の一言で、行き先は青森に決めた...

美味しいものとお酒、いろんな街を歩くのが好きなTakiです。 前回の新潟に続いて、ひと仕事終えた週末にふらっと旅に行くことにした。行き先は福島県。